【書評・要約】Amazonの成功を支える“逆算思考”──『Working Backwards』を読んで学んだ、仕事を変える思考法

はじめに──なぜ日本の仕事は“進まない”のか?

毎日残業しているのに、「全然仕事が進まない」「うまくいかない」と悩んでいる社会人の方は多いのではないでしょうか。

たとえば、

- 「会議が長いのに何も決まらない」

- 「関係部署との調整ばっかり」

- 「せっかくできた商品・サービスが顧客に全く刺さらない」

──こうした状況に、心当たりはありませんか?

特に歴史ある日本企業に勤めている方なら、こうした“なんとなく進まない空気”に違和感を覚えているはずです。

一方で、アメリカのBig Tech──たとえばAmazon、Google、Metaといった企業は、次々に新しいサービスを生み出し、世界中にインパクトを与えています。なぜ、あれほどのスピードと精度で革新を起こせるのか?

その秘訣の一端を、Amazonの元幹部であるコリン・ブライアーとビル・カーが明かしたのが、今回紹介する一冊『Working Backwards(ワーキング・バックワーズ)』です。

本書は、単なる成功物語ではありません。Amazonが「どうやって考え、どうやって組織を動かし、どうやって顧客に刺さる製品を届けてきたのか」を、私たちの日常業務にも応用できるレベルで解説しています。

この記事では、特に「これは日本の企業文化や私たちの働き方にこそ必要だ」と私が感じたエッセンスをご紹介します。

ターゲット読者:こんな人におすすめ

- 「会議が多いのに結論が出ない」と感じる人

- 採用や人材育成に課題を感じているマネージャー

- プロダクト開発の進め方に迷っている企画・開発担当者

- ベンチャー・スタートアップで戦略を模索している方

1. “理想の顧客体験”から逆算する「Working Backwards」

本書のタイトルでもある「Working Backwards」は、Amazonがすべてのプロジェクトにおいて大切にしているアプローチです。

どうやるのか?

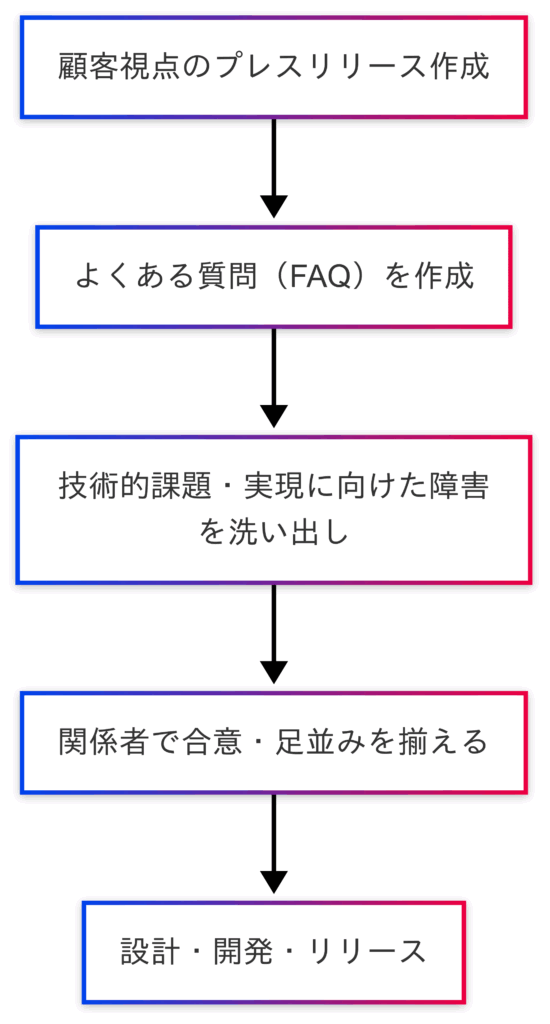

Amazonでは新製品を開発する際、最初に着手するのは、「完成後のプレスリリース(PR)」と「よくある質問(FAQ)」の作成です。

これは、「この製品は誰の、どんな課題を、どう解決するのか?」という“顧客価値の原点”を、チーム全員が共有するための手法です。

そして、Amazonの開発文化の象徴でもある「Working Backwards(顧客視点からの逆算思考)」の中核をなしています。

なぜPR/FAQが重要なのか?

PR/FAQを書くためには、サービスの完成形を“ありありと”想像できていなければなりません。つまり、アイデア段階のふわっとした構想を、誰が読んでも「これなら買いたい」「これが欲しかった」と思えるレベルにまで落とし込む必要があるのです。

この作業を通じて、

- 実現に向けて乗り越えるべき課題や障害

- 関係部門との連携に必要なこと

- 顧客が本当に求めている体験とは何か

──が、具体的に“見える化”されます。

これにより、関係者全員の足並みを揃えたうえで、最短距離で開発を進めることができます。

例えば:Kindleの誕生もPR/FAQから始まった

電子書籍リーダー「Kindle」も、PR/FAQから生まれました。Amazonが掲げた顧客価値はこうです。

- 「1分以内に本がダウンロードできる」

- 「1週間以上バッテリーがもつ」

これらは当時の技術水準では実現困難とも思えるものでしたが、「顧客が本当に望んでいる理想」を先に描いたことで、開発チームは明確なゴールを持って行動できました。

結果として、Kindleは他社にはないユーザー体験を実現し、電子書籍市場で圧倒的なポジションを築きました。

2. 「ナラティブ文化」が無駄な会議をなくす

Amazonでは、パワーポイントのプレゼンは禁止されています。代わりに使われるのが「6ページのナラティブ文書」です。

これは、担当者がプロジェクトの背景、課題、提案、根拠を文章で論理的にまとめたもので、会議冒頭に全員で黙読します。担当者はパワーポイント資料の見た目や実際のプレゼンによる「幻覚」に頼ることはできません。逆に、これを準備していく過程で企画内容は「中身のある」ものになります。

ここがすごい

- 全員が共通の前提で議論できる

- 文章にすることで「中身のある」企画に精査できる

- 議論の質が爆発的に上がる

3. 「シングルスレッドチーム」で集中とスピードを生む

Amazonでは、大きな組織横断型チームではなく、1つのプロジェクトに専念する「シングルスレッドリーダー」と小さな専属チームを置きます。

これにより、「他の業務に時間を取られて進まない」という日本企業にありがちな問題を回避しています。

具体例

- Prime Videoの立ち上げも、独立した小さなチームでスタート

- 他部門との調整より、顧客価値の創出に集中できる

4. 採用は「バー・レイザー」が担保する

Amazonでは「バーレイザー制度」という採用基準維持の仕組みがあります。通常の面接官に加え、高い水準での採用判断を行う“バー・レイザー”が必ず面接に関わります。

この制度は、採用基準が徐々に緩くなる“カルチャードリフト”を防ぎ、強いチームを維持する鍵になっています。

5. 成果ではなく「入力(Input)」を重視する指標文化

Amazonでは、売上や利益といった“結果”ではなく、「顧客がカートに入れるまでの時間」「配送エラー率」など、自分たちでコントロールできる“インプット”をKPIとします。

6. 実際のプロダクトで「文化」がどう活きたか

後半では、以下の製品開発を通して、上述の思想がいかに実践されてきたかが描かれます。

- Kindle:Working Backwardsで「持ち運べる図書館」を構想

- Amazon Prime:独立チームが“配送の価値”に着目し逆算

- AWS:FAQから始まり、開発者に徹底して寄り添う設計へ

- Prime Video:ナラティブ文化で意思統一し、迅速に立ち上げ

これらのケースは、ただの成功談ではなく、読者が自社・自分にどう応用できるかを考えるヒントに満ちています。

おわりに:この本が変えてくれる“働き方の視点”

『Working Backwards』を読み終えたとき、「これはAmazonだけの話ではない」と確信しました。

- 顧客を起点に考える

- 無駄な会議をなくす

- 小さなチームで素早く動く

こうした考え方は、私たちの日常業務やチームマネジメントにすぐに取り入れられるものです。

「もっとよく働きたい」「変化を起こしたい」そう思っているすべての社会人に、ぜひ手に取ってほしい1冊です。