【書評・要約】『ファスト&スロー』その1— ビジネスパーソンが知るべき「速い思考」と「遅い思考」のメカニズム

はじめに

今回は、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』の「速い思考」と「遅い思考」についてご紹介します。

チームの意思決定を担い、重要な判断を下す立場にある管理職やリーダーにとって、思い込みや勘違いは避けるべきです。本書の内容を理解すれば、意思決定のプロセスを理解し、自分が今「どちらの思考」で考えているかを自覚できれば、思い込みや勘違いを防げるかもしれません。

二つの思考プロセス

下の男性は今どんな感情でしょうか?

この男性は「めちゃくちゃ怒っている」と何も考えずに察したと思います。

それでは。以下の問題を解いてください。

17×24

この問題の答えを暗算で即答できる人はなかなかいないと思います。暗算でやろうとしたら、小学校の頃に教わった算数を頭の中で解くでしょう。

もしかしたら、ざっくり400くらい?と見積もった方もいると思います。その場合、暗算でちゃんと計算した場合とは明らかに思考の仕方が異なったと思います。

思考プロセスを整理すると、以下になります。

- システム1(ファスト):直感的で判断を下す思考プロセス

- システム2(スロー):論理的で熟考を伴う思考プロセス

これらのシステムは私たちの脳内で並行して働いており、主にシステム1が自動で機能し、大事な場面でシステム2が機能するようになっています。

システム2の限界

以下の動画のテストをぜひ試してみてください。黒のシャツを着たバスケットボール選手が何回パスを回したか?を数えます。

動画の途中で、ゴリラの着ぐるみを着た人物がドラミングして横切ったのに気が付きましたか?

このゴリラ実験(The Invisible Gorilla Experiment)は、心理学者の クリストファー・チャブリス と ダニエル・シモンズ によって1999年に行われた認知心理学の実験で、人間の注意力の限界を示す有名な研究です。この実験では約半数に被験者は着ぐるみに気が付かなかったそうです。さらに驚くべきことに「ゴリラなんていなかった!」と怒り出す方もいたそうです。

パスを数えている間は、システム2が働いています。この時、私たちは他の情報に注意を向ける余裕がなくなります。集中しているとき、他の事を見落とす原因は、システム2のリソースに限界があるからなのです。

システム1の錯覚

システム1は直感的で素早い判断を下すため効率的ですが、その反面、認知の錯覚やバイアスを生み出しやすくなります。

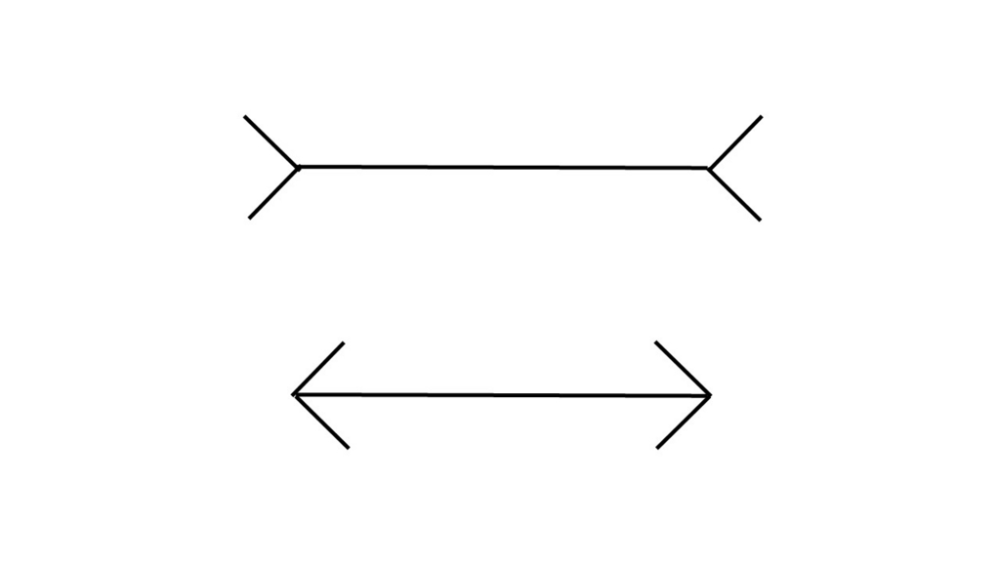

「ミュラー・リヤー錯視」

以下の絵は「ミュラー・リヤー錯視」という有名な錯視です。

この錯視をご存じの方はとても多いと思います。同じ長さの2本の線が、矢印の向きによって長さが異なって見えます。これは、システム1がパターン認識によって直感的に判断を下すために起こるものです。

重要なのは、

”この事象を知っているのに、錯視を止めることはできない”

ことです。

これはシステム1は自動的に発動しているためです。

認知的錯覚

視覚的な錯覚があるならば、認知の錯覚も存在します。たとえば、「この人は優れたリーダーだから、決定も正しいはずだ」と思い込むのも、システム1の錯覚の一種です。これは「ハロー効果」と呼ばれる認知バイアスの典型例で、人物の一つの特性(リーダーとしてのカリスマ性)が、他の評価(判断の正しさ)に影響を与えてしまう現象です。

システム1による判断は、直感的でかつ超短期間で決定ができることが大きなメリットです。しかし、あらゆる「バイアス」がかかっていることにまず自覚することが必要です。ビジネスの場面では、直感だけでなく、データや事実に基づいて判断することが重要です。

最小努力の法則

システム2は論理的な思考を担いますが、言葉通り多くのエネルギーを消費します。そのため、長時間稼働し続けることができません。これが「最小努力の法則」と呼ばれるもので、私たちはできるだけシステム1に頼ろうとする性質を持っています

フロー状態

大きな負荷がかかるシステム2ですが、ある状態になると負担を感じずかつ長時間システム2が発動している状態になります。この状態を「フロー状態」と呼びます。心理学者ミハイ・チクセントミハイ氏が提唱した概念で、人が特定の活動に完全に没頭し、時間の経過や周囲の出来事を忘れてしまうような深い集中状態を指します。この状態を意識的に作り出すことで、仕事や趣味など様々な活動において高い成果を上げることが期待できます。

終わりに

本記事では、「ファスト&スロー」によって解説された、「速い思考」と「遅い思考」による思考プロセスとは何なのかについて解説しました。

この二つの思考があることを知ることで、あらゆるビジネスシーンで自分は現在「どちらの思考」で試行しているのか?を自覚することができるはずです。そして、システム1のバイアスによる誤った判断を避けることができるようになるでしょう。ぜひ、システム1とシステム2のメカニズムを意識し、より良い判断を下せるように活用してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。