【書評・要約】『ファスト&スロー』に学ぶ“プライミング効果”──気づかぬうちに操られている私たちの思考とは?

はじめに

無意識にカレーを食べたくなったこと、ありませんか?

ふとした香りや言葉、映像をきっかけに、自分でも気づかないうちに思考や行動が変わってしまう——。これは、「プライミング効果(先行刺激)」と呼ばれる心理現象です。

本記事では、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの名著『ファスト&スロー』から、このプライミング効果についてわかりやすく解説します。仕事・学業・人間関係に役立つ「無意識の思考との向き合い方」のヒントを探ってみましょう。

システム1とシステム2:あなたの脳の2つの思考モード

カーネマンは、私たちの思考を次の2つに分類しています。

- システム1:速くて自動的、直感的な思考(例:笑顔を見て「好感が持てそう」と感じる)

- システム2:遅くて論理的、意識的な思考(例:履歴書をじっくり見て志望者を評価する)

プライミング効果は、「システム1」に強く影響する現象です。私たちは普段、直感で物事を判断していることが多く、その判断が意図せず外部要因に左右されていることがあるのです。

プライミング効果とは?:あなたの行動は“無意識の連想”に支配されている

プライミングは概念や言葉に限りません。自分では意識してもいなかった出来事がプライムとなって行動、感たとえば次のような実験があります。

■ 有名な実験:単語だけで「歩く速さ」が変わる?

ニューヨーク大学で行われた実験では、学生たちに無作為な5つの単語セットを提示し、そのうち4つを使って短文を作ってもらいました。

一部のグループには「フロリダ」「しわ」「忘れっぽい」「はげ」といった高齢者を連想させる単語が紛れていました。

この後、学生たちは別室に移動するのですが——

高齢者関連の単語を扱ったグループの学生たちは、他のグループより明らかに歩くスピードが遅くなったのです。

「高齢者」という言葉は一度も提示されていないのに、“高齢”という概念が彼らの無意識に影響したのです。

プライミングは無意識に「選択」に影響

このようなプライミング効果は、言葉だけでなく、香り・色・天気・空間といったあらゆる要素から引き起こされます。

- カレーの匂いで食欲が増す

- 暗い照明で慎重な気分になる

- 笑顔のポスターを見ると、他人に寛容になる

私たちは「自分の意思で考え、判断している」と思っていても、実は無意識に“誘導”されている可能性があるのです。

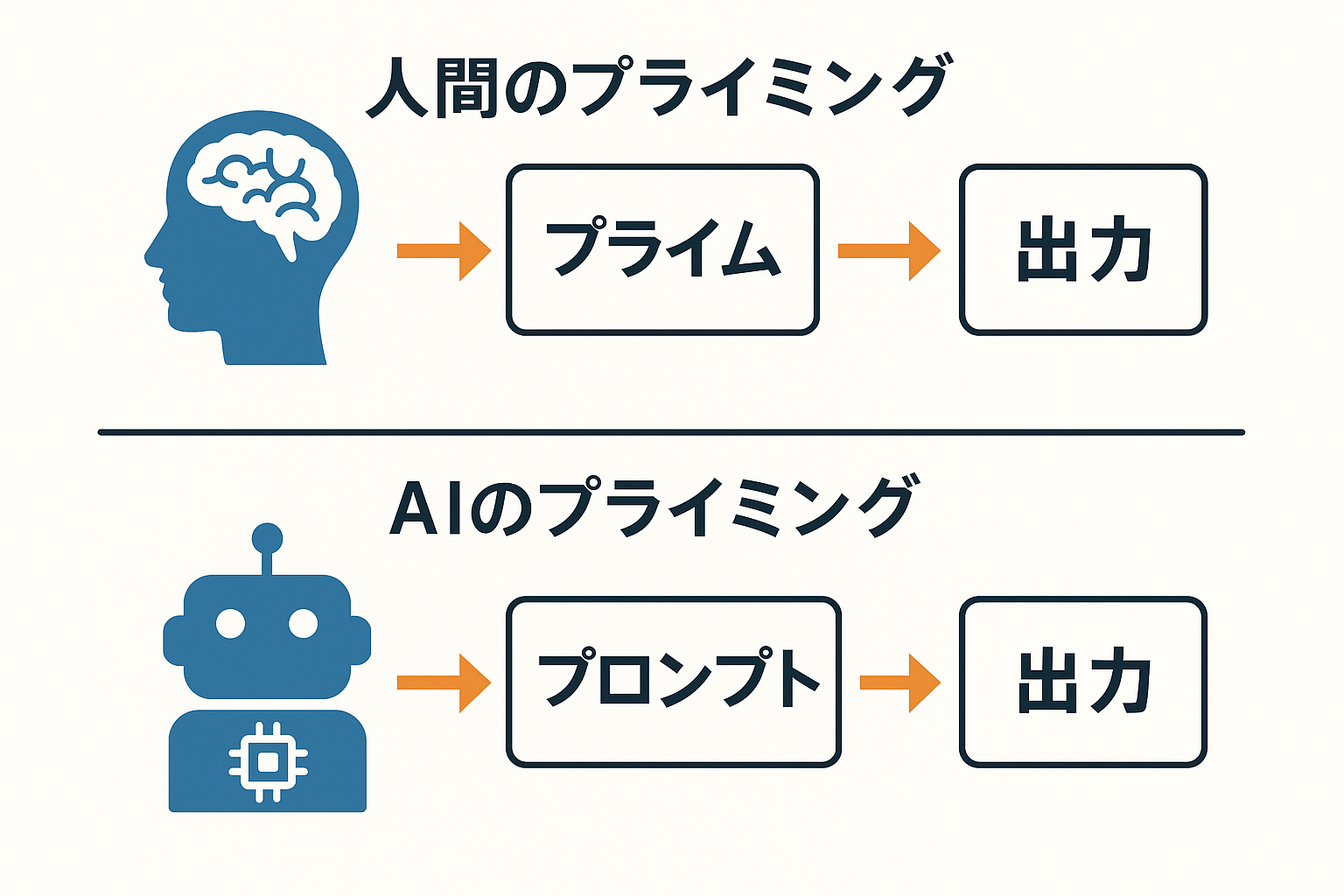

プライミングはAI(ディープラーニング)でも活用されている?

ここまで「プライミング効果」は人間の思考について解説してきましたが、実はAIの世界──とくにディープラーニングにも“プライミング的な発想”が活用されています。

例えば次のようなケースです:

■ 自然言語処理における「文脈の事前入力(プレフィックス)」

ChatGPTなどのAIに何かを尋ねるとき、最初に質問の背景や文脈を与えると、より適切な回答が得られることがあります。これは人間の“プライミング”と同じように、先行する情報がAIの出力に影響を与えるという構造です。

- 例:

「医療従事者としての観点で教えてください」と前置きして質問すると、AIは専門的な語彙やトーンに切り替わる

→ これはプロンプトの“プライミング”効果

■ 画像認識AIでの「教師ありラベルによる前提形成」

画像分類AIでは、あらかじめラベル付き画像を多数与えることで、「これは猫」「これは犬」と判断できるようになります。

つまり、“見せられた画像の傾向”がAIの思考パターン(重み)を形成し、その後の判断に影響を及ぼします。これも機械的な“プライミング”の一種といえるでしょう。

なぜ重要か?

人間もAIも、“最初に何を与えられるか”でその後の判断が大きく変わるという点で共通しています。

つまり、プライミングとは「思考の土台をつくる装置」。

AIにおけるプロンプト設計や事前学習の考え方は、まさに『ファスト&スロー』で語られる無意識の影響力を工学的に再現しているといえるかもしれません。

このように、『ファスト&スロー』で紹介される人間心理の仕組みは、最先端のAI技術にも通じているのです。

心理学を学ぶことは、AI時代においても無駄にならない。むしろ、人とAIの共通項を理解する上で重要な視点を提供してくれます。

プライミングがすべての判断を支配しているのか?

もちろん、プライミングの影響は万能ではありません。

カーネマン自身も「効果は一貫して大きいわけではない」と述べています。

重要なのは、「自分がどれだけ無意識の影響を受ける可能性があるか」を知っておくこと。

そうすれば、必要なときに「システム2(遅い思考)」を発動して、冷静な判断ができるようになるのです。

終わりに

『ファスト&スロー』は、「自分の思考プロセスを疑ってみる」ことの大切さを教えてくれる一冊です。

プライミングの存在を知るだけで、自分や他人の言動への見方が変わってきます。

仕事、勉強、人間関係…すべてにおいて「よりよく考える力」を養いたい方には、ぜひ読んでほしい一冊です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

ブログを通して、あなたの“思考のクセ”を一緒に探っていけたら嬉しいです。